業界に大きな動きはなく、「うどん」は当たり前に地域に定着していた様子

大正時代の最後の5年間ですが、この時期に「香川新報」から見つかった「うどん」関連記事は、小さな話題に「うどん」の文字が出てきただけのものを含めても10本に満たないという状況でした。といっても「うどん」が衰退していたわけではなく、「当たり前のことは記録されない」という歴史の原則からすると「うどんは当たり前に定着していた」ということだと思いますが、業界的には大きな動きはなかったようです。では、少ない記事から断片的に当時の様子を窺ってみます。

大正11年(1922)

宝探しイベントの賞品に「うどん券」

箕浦の由賀祭

三豊郡和田村の中腹に鎮座せる名称由賀神社春季大祭を9日執行し、12時から境内各所に散布せる宝探りの余興を催した。一等景品8号肥料一叺(かます)は○○○○、反物は△△△△の2名の手に落ち、その他、魔法瓶やら座綿や酒瓶、ビール瓶に種々の日用品、さらにうどん券等、500余点に及び、すこぶる賑わった。

豊浜の神社のお祭りで行われた「宝探し」イベントの賞品の中に、「うどん券」が出てきました。店でうどんを食べるのに使えるのか、うどん玉や乾麺を買うのに使えるのか、そのあたりは不明ですが、いずれにしろ「うどん」が香川に定着していることが窺える香川県ならではの賞品です。「うどん券」なるものは今はほとんど目にすることがありませんが、「『うどん県』が県内どこでも使える『うどん券』を発行する」という企画も一興かも(笑)。

物価引き下げを目指して“安いうどん”を大量生産へ?

物価引下に共鳴して、まずうどん玉の安価売出し 五十取りのお玉が1銭5厘

通町○○○○氏等は目下「玉藻物産株式会社」なるものを創設せんとし、既に発起人も確定したが、会社は持運の推移に順応して物価調節を主旨とする点から出立しているので、目下官民合同で物価引下げを唱導勧誘の折柄、まずうどんを試製して、大演習に際し市外から入込来たるべき多数人に安価に提供することとし、試作品の比較試食を行うため、9日、官民合同物調会へ現物を持参した。聞くところによると、うどんの1玉が50個取であるからその容量が普通より余程大きい。代価は1玉1銭5厘で、1日の製造高は200貫であるから1万玉は優に需要に応じ得る計画であると。

ちょっとわかりにくい記事ですが、当時おそらく物価高が進んでいて官民を挙げて物価引き下げを目指していたところへ、高松市通町の有志たちが「物価調節」を主旨とした「玉藻物産株式会社」を設立し、手始めに安いうどんを1日1万玉生産するという計画を打ち出した、ということのようです。物価という言わば“バケモノ”みたいな経済現象をどうにかしようと思うと、公共料金とか生活必需品といった大きな項目から手をつけようと考えるのが普通ですから(人為的な物価統制がうまく効いた試しはほぼありませんが・笑)、「手始めにうどん玉」ということは、うどんがいかに生活に密着していたかが窺える話です。

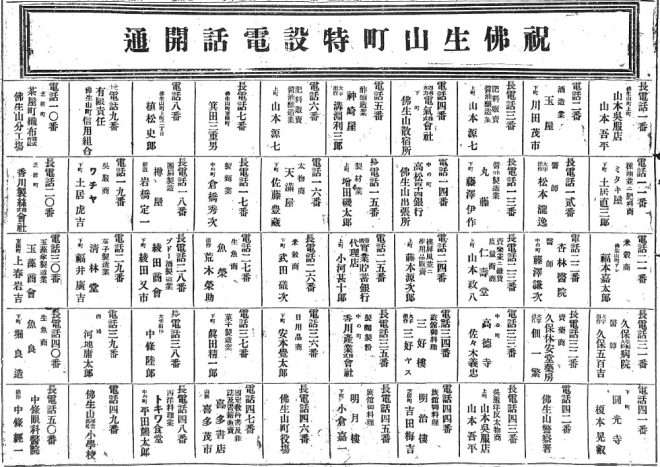

仏生山の製麺業者にも電話が開通

この年、高松市仏生山町に電話が開通したのを祝って新聞広告が出ていましたが、その中に「製麺業」が2軒、倉橋秀次さん(2段目左から4番目)と香川産業株式会社(4段目右から5番目)の名前が出ていました。

ただし、仏生山はかつて「そうめん」の産地だったので、この製麺業が「うどん」なのか「そうめん」なのかは不明です。ちなみに、「長電話」とあるのは「ながでんわ」ではなく、当時の電話(交換手がつないでくれる電話)の通話可能区域が「長距離」と「短距離」に分かれていて、そのうち「長距離に通話ができる電話」という意味です。

大正12年(1923)

法事にうどん

滝宮の資産家に度々の盗難 盗人はうちらに

綾歌郡滝宮に○○○○(55)とかいう豪農があるが、不思議にも同家には度々の盗難があって、雇い人達も迷惑するとのことであったが、過日も庭に置いてあった玄米が大分盗まれた旨、滝宮署に届け出た。しかし、世間の噂では主人の○○は何不自由なく贅沢三昧に日を送っているものの、家族には小遣いも十分に与えぬので、家族中の誰かが失敬したのであろうと笑っている。それと共に「仏事の時、うどんが一箱なくなった」とのキタナイ話も出て、○○の吝嗇(りんしょく=ケチ)を批難する声が高いと。

豪農の主人が「玄米を盗まれた」と言って滝宮警察署に届け出たけれど、世間は「あそこの主人はケチだから、きっと家族が失敬したのだろう」とか「そういや、仏事の時にもうどんが1箱なくなった(らしい)」とウワサしているという、まあ下世話な話が記事になっていましたが(笑)、「仏事にうどんが一箱なくなった」ということから、大正時代から「法事にうどんが出されていたらしい」ことが窺えます。起源はまだ明らかではありませんが、「法事にうどん」は、かなり古い風習のようです。

続いて、中野町の20歳のうどん職工が仲間と5人でバクチをやってて捕まったという事件。

若衆のてんご 高松署へ引致

15日午後1時過ぎ、高松市中野町うどん職工○○○(20)宅で印刷工の△△△△(20)、麩職工□□□(28)、旅籠町車夫××××(22)ら5名が京株賭博に耽っているところを網が降りて高松署に引致された。

「京株」は、花札の「おいちょかぶ」みたいなことでしょうか。一応、当時の20代の若者がうどん職工、印刷工、麩職工、車夫といった職業に就いていたという情報だけです。

大正13年(1924)

うどんの「卸商」がたくさんあった

うどんの値上げ、ついに競争

多度津町のうどん卸商○○○○他7戸の卸商は今回組合を申し合わせ、11日より4割値上げをしているが、小売店の中には「不景気に当たって値上げは不可能だ」と反対する者も3、4人あり、ついに競争となっているとのこと。

多度津町にうどんの「卸商」が7戸(おそらくそれ以上)あったそうで、その組合が申し合わせて4割値上げしたとのこと。文脈から「卸商」は「小売店」にうどん玉を卸す商売だと思われますが、それは「製麺屋」のことなのか、あるいは製麺屋とうどん玉の小売店の間に入っている業者がいたのか、詳しいことはよくわかりません。しかしいずれにしろ、「卸商」が組合を作るほどあったというのは、これも香川でうどんが相当消費されていたことの傍証になります。

大正14年(1925)

徳島市にも「夜鳴きうどん」が

夜鳴きうどん屋と酔って殴り合い

香川県生まれ徳島市中通町自動車運転手○○○○(36)は24日午前1時、徳島市新栄町を泥酔して通行中、夜鳴きうどんを行商中の鷹匠町△△△△(42)の引く車の上に掛けてある行燈を破壊したので、△△は立腹してゲタを振り上げて○○の頭部を殴り、巡査はこれを本書へ連行、取り調べ中。

酔っ払いと夜鳴きうどん屋の殴り合いみたいな記事ですが、徳島市の繁華街でも「夜鳴きうどん」の行商が出ていたという情報です。これまでの「香川新報」で下関(明治43年)と大阪(大正7年)で夜鳴きうどんが出ていたことがわかっていますが、徳島の繁華街にも出ていたということは、夜鳴きうどんは讃岐名物というより、関西では当たり前のように繁華街を賑わしていたのではないかと思われます。

大正15年・昭和元年(1926)

一見客相手に法外な値段のうどんが登場

うどん15銭

大川郡津田港にて4日より6日まで仮泊している軍艦「名取」を観覧しようと郡内より多数の人々が出たことは既報の通りであるが、観覧中の遠路の者が同津田町内にある飲食店にて飲食したところ、実に驚いたのは某飲食店の5銭のうどんが15銭であったとは、たちの悪い田舎商人である。

イベント等で域外から来た一見客相手に法外な値段で物を売るのは今も昔も人の性(さが)で、昭和63年(1988)の瀬戸大橋博覧会の時にも会場のある坂出市内で観光客相手に当時の相場の3倍の「1杯900円のきつねうどん」が出たことがあります。ただし、その後は讃岐うどんめぐりブームやインバウンドブームが来ても「法外な値段」はあまり見られないので、この手の「たちの悪い商人」は、何となく昔の方がひどかったような気がします。

大正時代終盤のうどん関連記事は、13年、14年、15年と3年連続で1本ずつしか見つかりませんでした。業界も、店も人も、おそらく平穏に日常のうどんの風景が続いていたと思われます。