うどん店、屋台、卸商に相次いで組合ができ始める。うどんに関する風習・慣習情報も続々と。

昭和6年~10年の国内情勢は、満州事変の勃発(6年)から日本の傀儡国としての満州国の建国(7年)、日本の国際連盟脱退(8年)といった政治(軍事)的な動きが活発化する時期になりますが、とは言え、一般市民の隅々までが風雲急を告げていたわけではありません。香川県下のうどん業界も業界なりにいろいろと動いていて、特に、うどんを出す飲食店が組合を作ったり、夜鳴きうどん業界も組合設立に動いたり、高松と丸亀で麺類卸商の組合ができたりと、組合設立ラッシュの様相が見えてきました。また、「婚礼に家でうどんを打つ」とか「うどんと寿司がセットで食べられていた」とか、「県の名産・名物にうどん商品がほとんど出てこない」とか「うどん屋で風邪薬を売っていた」等々、うどんに関するいろんな話題が新聞に登場。うどん関連情報が少しずつ増えてきました。

昭和6年(1931)

「うどん」が出てきた記事は、事件・事故の記事中に出てきた小ネタが2本と、業界の様子が少し窺える短い解説記事が1本。まずはうどん屋で起こったセコい事件から。

物騒な世の中 紳士がうどん2杯で5円の釣銭詐欺

綾歌郡陶村字田池飲食店○○(70)宅へ4日午前10時半頃、西から自転車に乗って来た洋服に鼠色の中折帽子を冠った男子がうどん2杯8銭を食して後、「5円札だから釣銭をくれ」と言うので○○は4円92銭の釣銭を出している所へ近所の人が来て雑談中、件の怪紳士は突如5円紙幣を出さずに矢庭に該釣銭を手にして自転車に乗り、東に向って一目散に姿を消したので大騒ぎとなり、その筋に届け出たので所轄滝宮署では犯人厳探中。

「うどん屋でうどんを食って、金を払わずに先に釣り銭だけを奪って逃げた」という事件。明治時代から「うどん屋で財布を盗まれる」とか「うどん屋で釣り銭をごまかす」とか「うどん屋で詐欺を働く」等々、うどん屋で起こったセコい事件が何度も記事になっていますが、この手の記事は戦後以降すっかり見えなくなります。うどん屋でのセコい事件が減ったのか、あるいは新聞に他に載せることが増えて、そんな事件は記事にするほどのことではなくなったのか。いずれにしろ、戦前はまだ「うどん屋でセコい事件が結構起こっていて、それが新聞記事になる」という時代です。

不況で「うどんの玉売り」が増え、既存のうどん屋をおびやかす

うどんの玉が10銭に6つ 「なかなか儲らぬ」とこぼす

大川郡引田町では現下の不況時を当て込みうどんそばの玉小売の行商が行われ、1杯4銭のうどん屋をおびやかしているが、当業者において現況を聞いてみると、市価3銭5厘のものを10銭に6玉という破格な値で捌いて行く上、1日の売上高は白鳥、三本松を終日力一杯歩いて250玉、原料粉1貫目で50玉を採り、5貫つぶして純益1円、それがその日の日当となる訳である。その1円を得るには夜の7時頃に帰ってから10時頃まで準備し、午前3時に起床して生産したものを7時頃から行商に出かけるので、この日当は全く昼夜兼行の報酬であって「なかなか儲からない」とこぼしているが、「何をやってもこの頃は労働日収1円が通り値である」と言っている。

先の記事中に「うどん2杯8銭を食し…」とあり、ここに「1杯4銭のうどん屋」とありますので、当時のうどんの相場はおそらく「1杯4銭」。そこに「10銭に6玉」(1玉2銭にも満たない値段)で“玉売り”をする行商人が出てきてうどん屋を脅かしている…という記事です。玉売りの行商人は昼夜働いて日収1円。しかし、「何をやってもこの頃は労働日収1円が通り値」だったとのこと。ここまで、「屋台の夜鳴きうどん屋」も「玉売りの行商人」もあまり豊かな話は出てきませんが、うどんは庶民にかなり浸透しているようなので、店を構えた「うどん屋」や「うどん玉製造卸業」はそれなりに儲かっていたのかもしれません。

婚礼に家でうどんを茹でる?!

煮え返る湯釜の中に転落 無残な幼児の爛死

香川郡安原村大字東谷○○の孫△△(4)は11日午後8時頃、自宅台所の直径2尺5寸の大釜の中に転落し、沸騰している熱湯のため無残な爛死を遂げたが、同夜は△△の姉の婚礼披露のため、前記大釜で饂飩を煮沸していたが、△△は兄(7)と共に竈の側の杭に取りつき遊戯中誤って転落したものである。

悲惨な事件ですが、この家では台所に直径2尺5寸(約76cm)の大釜があって、その大釜で「婚礼披露のためにうどんを茹でていた」ということがわかりました。冠婚葬祭とうどんの関連については、「祭」にうどんを食べる習慣と、「葬」式ではないけど「法事」にうどんが出る風習が知られていますが、「冠」で「成人式にうどんを食べる」とかいう習慣は聞かないし、「婚」のうどんもあまり風習としては知られていないところ、「婚礼披露のために家でうどんを茹でる」という新情報が出てきました。今は結婚披露宴でうどんが振る舞われることもあるでしょうが、昔は自宅での結婚披露にうどんがもっとポピュラーだったのかもしれません。

依然として、物産展に「うどん」が出てこない

栗林公園の商品陳列所で、恒例の「本県重要物産展覧会」が開催されましたが、そこに展示された「本県重要物産」に「素麺」は出てくるものの、依然として「うどん」は出てきません。

県下の重要物産を一堂に集む 出品物は1万6900点、栗林公園の物産展

1日から14日まで栗林公園内商品陳列所において、本県重要物産展覧会を開催し、晩春初夏の外来観光団に物産の宣伝をすることになったが、30日の締切までに到着した出品数は1万6874点、出品者338名に達し、近来にない盛観を示している。出品物の種類は、

・玩具………2329点

・彫抜盆……2166点

・食料品……1766点

・竹製品……1067点

・日傘………1008点

・素麺……… 822点

・織物……… 816点

・団扇……… 735点

・木製品…… 631点

・履物……… 595点

・陶器……… 544点

・麦稈帽子… 285点

・金属製品… 236点

・清酒……… 89点

・醤油……… 61点

・麦稈眞田… 60点

・夜具……… 50点

・農具……… 14点

・雑品………3569点

主要な県産品のラインナップはこれまで何度か新聞に載っていましたが、

(明治32年)「本県の主な輸出品目」…「素麺」は入っているが、「うどん」は入っていない。

(明治35年)「大坂博覧会への本県出品物産」…「素麺」は入っているが、「うどん」は入っていない。

(明治38年)「香川県物産の韓国輸出の品目」…「素麺」は入っているが、「うどん」は入っていない。

(明治38年)「関西府県連合共進会の香川からの出品品目」…「素麺」と「干しうどん」が出てくる。

(昭和5年) 「本県産にして優良国産品」…「素麺」も「うどん」も入っていない。

(昭和6年) 「栗林公園物産展」…「素麺」は入っているが、「うどん」は入っていない。

というふうに、これまで香川県の主な物産のラインナップに「うどん商品」はほとんど出てきません。「うどん」は県内では明治、大正時代から日常食としてすっかり定着しており、県外にも「うどんは讃岐の名物」としてかなり知られていた上(「大正元年~5年」参照)、明治35年には「合田照一商店」が「乾麺を中心とした製麺業」を創業、明治37年には「石丸製麺」も乾麺製造業を創業し(「明治35~39年」参照)、明治38年には県産品として「干しうどん」が出ていたように「乾麺のうどん商品」は確かに存在していたのですが、県下物産界で「うどん」はどんな位置づけだったのか? そのあたりはまだ、ちょっと謎含みです。

昭和7年(1932)

「夜鳴きうどんの屋台」のイラストが出てきた

高松の街の風景を扱ったコラムの挿絵に、「夜鳴きうどんの屋台」が出てきました。

コラム「たッくる・たかまつ」

(前略)…夜泣きうどんは、初更の空腹にとって滅法な第七天国だ。少なくとも10時間以上は努力したであろうダシの味を最々覚味する。「これだけは自慢でサ」と、きりぎりすの籠を拡大した車の湯気の中から、街のオッサンが確信のタコを放つ。そうともサ、だから、信用して行きずりの君の屋台に首を突っ込んだのよ。…(以下略)

シンプルな挿絵なので細部の様子はわかりませんが、「夜鳴きうどんの屋台」はまあこんな感じの外観。手前に道具か具材かうどん玉を入れておくような箱があって、真ん中に鍋か釜のような窪みがありますが、湯気は何だか違うところから出てるような絵で(笑)、オヤジはエアー椅子で頑張っています(違うわ)。ちなみに、記事中の「初更」は午後7時~9時までを指す言葉。「第七天国」はユダヤ教の天国の最高位のことですが、なぜそんな用語がここに?

「干しうどん」が出てきました

盗難事件の記事に「干しうどん」が出てきました。

玄米、うどんを騙取 旅館で宿泊中、取押えらる

愛媛県宇摩郡妻鳥村字新○○(18)は本年3月上旬頃から本月10日頃迄の間に、同郡錦生村、川瀧村、川ノ江町及び善通寺、坂出その他で、玄米、干しうどん等価格数十円のものを騙取してこれを売り飛ばし、11日、琴平町某旅館へ宿泊中を琴平署員が取押え、余罪取調中。

県の物産としてはほとんど無視されているような「干しうどん」ですが、巷にはやっぱりちゃんと流通しているみたいです。

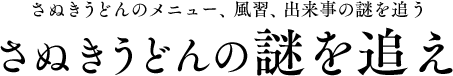

八千代、天勝、更科、江戸川が「麵業中央会」を組んでいた

かけうどんとかけそばときつねの値上げ広告が出ていましたが、広告主は初めて出てきた「麵業中央会」というグループ。同会のメンバーは、「八千代」、「天勝」、「更科」、「江戸川」の4社6店ですが、一斉値上げをするあたり、これは組合的な組織かもしれません。

昭和8年(1933)

うどん玉を売り歩いた少女の美談

「栗林小学校5年生の少女が貧困者を救済するためにうどん玉を売り歩いて、その売上を寄付する」という美談が記事になっていました。

貧者の一灯 14歳の少女が赤誠凝った献金 ウドンの玉を売り歩き、利益金を全部投出す 栗林校一生徒の美談

ただ一図に貧困者救済を思い立った14歳の少女が冬季休暇を利用してウドンの玉を売り捌き、その利益を全部投げ出した涙ぐましくも可憐な美話があった。9日午後4時10分頃、高松署管内栗林公園派出所に13~14歳の相当な服装をした少女が恥ずかしそうに署員の前に紙袋を持ち出して、「恐れ入りますが、ウドンの玉を売って儲けたこの金は僅かですが、その日の暮らしに困っている人に差し上げて下さい」と御辞儀をして帰りかけた浄々しい姿に、呆気にとられた署員はハッと気付いて住所氏名を質したが、否とよ答えもせずサッサと走り去ったので、流石の署員も感涙にむせびながら本署に取り敢えず通知すると共に少女の行方を捜査中のところ、ようやく10日朝に至って判明した。

この少女は高松市栗林町○○さんの一粒種の△△さん(14)で、目下栗林小学校5年生であるが、母親○○さんは大の信仰家で、目下昭和看護婦会に勤めながら△△さんの成長を楽しみつつも、日ごろから「貧乏人を救うのですよ」と教えられていた矢先に受持教師より高松市内の貧困者の話を聞かされてより一図に思いつめた結果、冬季休暇を利用し、近隣のウドン製造業者に頼み込んで可憐な声を絞りだして朝から晩まで稼ぎ貯めた1円75銭のうち、2銭は在満兵士の慰問金に、残金1円73銭を前記の如く貧困者救済の一助にと投げ出したものである。

小学5年生の少女が「日頃から母親に“貧しい人を救いなさい”と教えられていた」→「そんなある日、先生から高松市内の貧困者の話を聞いた」→「思い立って冬休みにうどんを売り歩いて、売上金を貧困者救済のために差し出した」という話。美談はさておき、小学生がお金を得るのに「うどん玉の売り歩き」を選ぶという時代でした。ちなみに「2銭は在満兵士の慰問金に」とありますが、当時は昭和6年の満州事変から昭和7年に満州国が建国され、日本兵が“満州経営”のために現地にたくさん派遣されていた頃です。

うどんを食べて食中毒に

久しぶりに「うどんによる食中毒」の記事が出ていました。

母娘がウドン中毒 娘は重態

小豆郡池田町○○(62)、娘△△(16)は10日午後7時頃夕飯にウドンを食べたところ、翌11日正午頃、非常な腹痛で吐き下げの大病となり即時医師の診断を受けたが、○○は目下非常な重症で生命も気遣われている。

明治34年に「昼食に冷饂飩を食べて赤痢に」という記事があり、翌明治35年にはコレラの流行で「冷饂飩に注意」というお触れが出ていましたが、昭和8年になっても「うどんを食べて食中毒で重症」という話が出てきました。当時は「作り置き」どころか、「腐りかけたうどん」を食べることが多かったのかもしれません。

夜鳴きうどん屋が同業者組合の結成に動く

前年に「麵業中央会」が出てきましたが、今度は不況下の苦境にある夜鳴きうどん業界が、組合の設立に動き始めました。ちょっと長いですが、夜鳴きうどんの状況もわかるので小分けにして見ていきましょう。

同業相喰みて飢餓線上に彷う 苦境を脱却せんため、夜鳴うどん屋さん結束

映画館の前がチョイと薄暗くなる夜の12時頃に、丸亀町から片原町、そして酒の香漂う裏通りを歩くと、必ずそこには一つ二つ夜鳴きうどんの屋台が、時として群を成しているのを発見するであろう。彼等は贔屓の料亭をモデルにした屋台骨を意気に組んで「✕✕屋御用」と自慢の声に客を呼んでいたのは昔の話。煮え立つ湯の加減には反比例して介日この頃では屋台を軒下に放擲して呆然と佇立し、つくねんと踞座せざるを得なくなった寂そのものの悲境から脱却せんという意味から、ここに同業組合を組織する運びに至ったのである。

高松市の丸亀町にも片原町にも、あるいはその辺りの裏通りにもそれぞれ「1つ2つの夜鳴きうどんの屋台が出ていた」という、かなりの密集度が窺えます。ただし、その商売にかつての勢いはなく、その苦境から「同業組合の設立」に動き始めたとのこと。

この頃、高松市内に70余人の夜鳴きうどん屋がいたとのこと。その背景として、「不況で失業した人が手っ取り早く日銭を稼ぐ手段として夜鳴きうどん屋を始める」という風潮が書かれています。昭和50年代~60年代あたりでも「会社辞めてうどん屋でもするか」とかいうサラリーマンの定番自虐ネタがありましたが、そのルーツは戦前の夜鳴きうどんかもしれません(笑)。

このあたりは「過当競争、サービス合戦が自分の首を絞めている」という様子の描写。そこで、「組合を作っていろいろ調整しよう」という話に向かいました。

高松署では「合法な組合設立には干渉しないが、組合活動の中で組合が造反者に私刑(リンチみたいなこと)を行うようなことはするな」とのこと。「村八分」があった時代から、そういうことがまだまだ行われていたのかもしれません。

麺類の卸売商も組合設立へ

続いて、高松市で麺類の卸売商も組合を設立しました。

高松麺類卸商商業組合計画 組合員20名で設立認可を申請

高松麺類卸売商では○○氏外5名の発起で今回、高松市を一円とし組合員20名を以て商業組合を設立する事となり、右認可申請を29日、県を経て商工大臣に提出した。同組合の事業内容は、

一、組合員営業に必要なるものの共同仕入れ

二、取扱商品の検査並に取締を為し不正商品販売の防止

三、組合員の営業に関する統制として取引先の指定及び販売価格の協定

等である。

この頃のうどん業界は、組合の設立ラッシュだったようです。設立の目的は、「共同仕入れによる原価の抑制」と「価格統制による過当競争の緩和」がトップ2です。

昭和9年(1934)

昭和9年は、事件記事に出てきたうどんの小ネタが2本。

バケツを詐取し、うどんで腹おこす 高松見物に来た伊予の幼い兄妹

愛媛県新居郡金子村○○(15)は14日午後、父の金を盗んで妹△△(10)を伴い自宅を無断家出して汽車に乗り、15日、はるばる高松見物にやって来たが、金は電車賃に払ってしまって残りとてなく、お腹すいたのでここに妙案(?)を考え出した。と言うのは……古馬場町□□金物店を訪れて「三軒目へ今転宅して来たんですが、おばさんちょっとバケツとヤカン貸して」とうまうまとバケツとヤカンを詐取し、同町の☆☆飲食店に至り、ウドン3杯と寿司一皿を食べ、『お金がないからこれを代りにあげます』とバケツとヤカンを置いて立ち出で、お腹を起こして西通町派出所前を散歩中、巡査に挙動不審で取り押さえられ、直ちに親に急電して引渡した。

詐欺を働く兄弟も、飲食店では「うどん」と「寿司」をセットで食べるということが、改めて確認されました(笑)。

夜鳴きうどんの車へ公金300円置忘る お役人さんの酔狂ナンセンス

4日午前2時頃、高松市古馬場町大井仏壇店前で夜鳴きうどん屋市内藤塚町○○さんがぼつぼつ帰り支度をしていた際、大分酩酊した、ひょろひょろ足の紳士がうどんを一杯所望したので早速こしらえてあげたが、酔った加減で下らぬことを話しかけるので大井商店の軒の下に避けていたところ、やがて同紳士が勘定をすまして帰ったので車を引こうとしたところ、バサッと音がして立派な折カバンが落ち、驚いて中を開いたところ「香川県」と書いた状袋の中から手の切れる様な10円札27枚と外に銀貨銅貨取り混ぜて4円73銭、合計274円73銭が入っていたので二度びっくりし、直ちに高松署に届け出た。一方、それから間もなくして高松署へ立派な紳士があわてて駆け込んで来たが、顔色が真青でどうも話すことが充分判らず、紳士が出した名刺には「香川県◯◯諸◯◯」とあり、夜鳴きうどん立喰いの一件を物語ったが「届け出てある」との事にやっと胸をなで下ろした。それから帰途、右のうどん屋さんとばったり会い、互いに微苦笑したが、お礼として金17円を送った。

県庁職員が酔っ払って夜鳴きうどん屋に274円73銭が入ったカバンを忘れて、それを届けた夜鳴きうどん屋が17円のお礼をもらったという話。先の記事から当時の夜鳴きうどん一杯の値段を4銭とすると、425杯分の臨時収入です(笑)。

昭和10年(1935)

この年に掲載されていた「街のコーラス」という連載コラムに「うどん屋さん」の様子がいくつも出ていましたので、まとめて紹介しておきます。

うどん屋さんは商売上手?!

コラム「街のコーラス」…街頭レストラン(?)観察記 商売上手と下手なもの

夕食後の間食時間を狙って夜の10時前後、街に溢れ出る街頭レストラン(?)は饂飩屋、蕎麦屋、ぜんざい屋、甘酒屋、関東煮屋、餅菓子屋、夏は氷屋等十指を屈する程あるが、その中にはとても商売の上手なものと、あまり感心できないものがある。これは昨夜、家の窓から心のレンズに収めた街頭レストラン(?)観察記。

まず、商売上手と見られたのは饂飩屋さんであった。大きな声で夜の街に叫びながら、ガス灯の明るい屋台から美味そうな匂いを発散させて、虫が這うようにのろのろと同じ処を幾回と廻って、ラジオにも夜話にも飽き飽きしている人々の食欲をそそる。こう幾回となくやって来られては、最初は喰うまいと頑張っていてもしきりに発散させる美味そうな匂いに遂に我慢ができなくなる。

あまり感心できない代表に、ぜんざい屋さんがいた。この親爺さんはどう思ってか、号外屋の鈴を鳴らせて来る。これで人々の注意を惹こうというのかも知れないが、商売道具一切を三輪自転車に積んで表通りを突っ走るんだから、呼び止めようと思って窓を開けると、もう二町も先方を走っている。これじゃ自分も損だが、折角の客も寄りつかない。

ここに「街灯レストラン」と書かれているのはおそらく「屋台」のこと。当時の街中には「うどん屋台(夜鳴きうどん)」の他に、「そば屋台」や「ぜんざい屋台」、「甘酒屋台」等々、10種類もの屋台が出ていたようです。

夜の赤灯台に、釣り客相手の「うどん屋」や「おでん屋」が出ていた

コラム「街のコーラス」…魚釣り場の提唱 高松の一名物としては

魚釣のシーズンがやって来た。高松の築港あたりでは毎日根気のよい太公望連の姿が見受けられる様になった。突堤赤灯台附近で、ずらりと数十人が並んで釣っているのは本当に壮観である。夜等はわざわざ関東煮屋、うどん屋などが出ていると言うのだから豪勢なものである。…(以下略)

高松市のサンポートの先の防波堤の突端にある「赤灯台」に、数十人の釣り客がおそらく連日いて、そこに釣り客目当てのうどんやおでんの屋台が出ていたとのこと。釣り客のほとんどはそこに貼り付いていて入れ替わりもそんなにないから屋台の売り上げもそこそこだったでしょうが、「釣りスポットに屋台」は、想像するとなかなかの風情だったと思います。

うどん屋で風邪薬を売っていた時代

コラム「街のコーラス」…恨めしい秋冷 風邪患者氾濫 そのお陰で饂飩屋さん繁昌

今年の秋は例年に比して気温が非常に低い。…(中略)…夏中すっかり緩んでいた皮膚が、まだ秋冷に備える防御工作を整えていないうちにこの冷涼に襲われたので、この大敵に抗し得ず、そこここに風ひき患者が続出し、この頃、町も村も風邪患者の氾濫だ。この憂うべき風邪患者のオンパレードを喜ぶものは、医者の外にもう一つ、饂飩屋さんがいる。これは、誰でも風邪気味の時に熱い食物を欲しがる上、饂飩屋には風熱薬を売っているので、「この安い饂飩と風熱薬で風魔が退散できるならば、何も医者に行く必要がない」と云うので患者が殺到し、昨今の饂飩屋さんは大繁昌である。

うどん屋で売っていた風邪薬は、おそらく「うどんや風一夜薬(かぜいちやくすり)」。明治初期に大阪の「うどんや風一夜薬本舗」が売り出した風邪薬です。名前の由来は「風邪を引いたら温かいうどんを食べて体を温めて一晩寝るのが一番」という言い伝えからだそうで、当時は実際にうどん屋でも薬を売っていました。「複合販売」というビジネスモデルの走り…というほど大げさなことではありませんが(笑)。

高松市内の「夜鳴きうどん」は約70軒

コラム「街のコーラス」…夜鳴きうどん その売れ高や商売方法

夜鳴きうどんのうまいシーズンが来た。同じうどんでも「夜鳴き」の味はまた一種の魅力を持っている。高松市内の夜鳴きうどん屋さんは約70軒ある。商売の時間はまあ6時頃から夜中の1時頃位となっている。普通に売るという人でだいたい毎日お玉を100ずつ持って出るそうである。そして「今夜はよく売れそうだ」とピーンと商売柄の第六感が来ると、大抵その夜は10時頃までにはその100のお玉が空っぽになると言う。大体商売は10時頃までに目鼻がつかないと駄目だそうで、10時を過ぎてもまだ50くらいしか売らないでは、その夜は駄目である。1時2時頃にもなれば、関東煮屋に客を取られてしまうとの話。それで、やはり各々大体の商売筋、縄張りというのが決まっていて、たとえ外の者の領分へ這入って行っても商売にならんそうである。旅を歩き廻ったある人の話では、大抵どこにもこの種の商売はあるが、「高松ほど組織立っていて、また味の良いのはない」と言うことだ。

高松市内の「夜鳴きうどん」の概要が紹介されていましたが、屋台の数は約70軒とあります。昭和8年の記事で「夜鳴きうどん屋が70人もいて過当競争になっているので組合を作って新規参入を抑える」みたいなことが書かれていましたが、組合のおかげか、2年経っても70軒で増えていませんでした。「夜鳴きうどん」の屋台1軒が一晩に持って出るうどんは大体1日100玉で、1杯1玉4銭で売ると一晩で4円ぐらいの売上。先の記事で「何をやってもこの頃は労働日収1円が通り値」とありましたから、粗利25%ぐらいの商売だったのか…という、あまり参考にならない計算もしてみました(笑)。

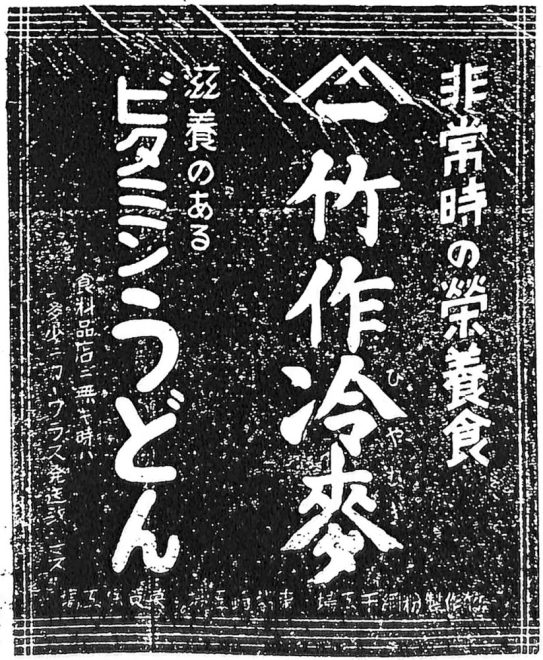

クリスマスはうどん屋の書き入れ時?!

コラム「街のコーラス」…大人が喜ぶクリスマス 今日は冬至で温い食べ物を

日本には正月といううれしい日を前に、24、25日のクリスマスが盛んに行われ出したが、いや、盛んになったというよりもほとんど恒例の年中行事として、ホテルにカフェーに喫茶店に、あるいは教会のオルガンの音に礼拝を捧げる団らんの一家の窓に、よりよきクリスマスの喜びに浸っている。…(中略)…古来より当夜は温い食物を食するように言われ、うどんやおそばの味はまた格別で、歳末のうどん屋さんの書き入れ日とある。

日本でクリスマスに庶民レベルでケーキを食べたりプレゼントをしたり等々いろいろやり始めたのは明治初期あたりからだそうですが、昭和初期のこの頃は「クリスマスの夜は温かいものを食べる」とも言われていたようで、おかげで「うどん屋さんは書き入れ時だった」そうです。

やっぱり「うどん」と「寿司」はセット

続いて、またセコい食い逃げ事件の記事が一本。

うどんやすしを喰逃げ 高松署で取調べ中

小豆郡大鐸村住所不定○○(25)は昭和6年12月23日に窃盗詐欺により高松区裁判所で起訴猶予処分を受けたが改心せず、先月25日、無断で家を飛び出し高松に来たり。これという仕事もないことから夜は栗林公園のベンチで寝ては昼になると町に出て、まず27日、寿町飲食店尾野スカ方でうどん、きつねずし、コーヒ、かんとだき等30銭ばかりを註文。たらふく喰った後で「ちょと便所に行く」と言って逃走。30日も西濱丁伊藤ナカ方で同様手段でうどんやすしの喰い逃げをし、31日も新瓦町高田藤一郎方で喰い逃げを働き、また旅籠町で焼芋屋に芋20銭ばかりを注文し、それを包んでいる間に素早く焼芋屋の屋台にあった20銭を盗んでこれを払ってまんまと焼芋にありつく等、数件の悪事を働いたことが発覚。高松署で取調べ中。

4軒の食い逃げ事件のうち、2軒連続で「うどん」と「すし」の組み合わせが出てきました。やっぱり昔から讃岐うどんには寿司が付き物だったことは間違いありません。ちなみに、“ハレの日”とか催事に食べられる香川のうどんにはたいてい「バラ寿司」がセットで出されていたようですが(そんな昭和の写真をよく見ますが)、この1軒目の食い逃げに出てきたのは「きつねずし」。当時からうどんの“相棒”として、「バラ寿司」も「きつね寿司」も並んでいたことがわかりました。あと、「『きつねずし』は西の呼び方で、東は『いなりずし』」と言われることがありますが、記事は高松市でも「きつね寿司」です。

丸亀でも「麺類卸商組合」ができました

組合設立ラッシュのこの頃、昭和10年に今度は丸亀で「丸亀麺類卸商組合」が設立されました。

丸亀市に麺類組合 26日創立総会

丸亀市中府町の麺類卸商○○氏発起で市内16戸の麺類卸商の同意を得て「丸亀麺類卸商組合」を組織する計画がなったので、26日午後3時から商工会楼上で創立総会を開催。定款の承認、その他事業計画案を議決する。なお、同組合の設立後は品質の改良、卸値の協定、製品の共同購入等を組合において行い、組合員と小売商人の利益をはかるのである。

丸亀市内の16戸の麺類卸商による組合設立です。品質改良、共同購入、価格統制といった組合ならではの目的が掲げられています。

「高松市の名産・名物」にも、やっぱり「うどん」は出てこない。

「観光高松」を紹介する特集に、「高松市を中心とする名所」と「主な名産・名物」が列挙されていました。

瀬戸内海の王座「観光高松案内」 名勝と史蹟の概要

「山は富士、海は瀬戸内海」として我が日本を代表する世界にたった一つの海の国立公園であるところの瀬戸内海は、讃岐路巡りにとってまず第一の印象となるもの、すなわち、さまざまな海岸美とあらゆる景勝をちりばめた屋島、小豆島を中心とする海上公園は風光絶佳の多島海として世界にその名を謳歌されている。さらに、日本一と称される栗林公園をはじめ、屋島、八栗、寒霞渓、塩江、金刀比羅宮、善通寺、津田の松原等、明澄な風光と千古を語り往時を偲ぶ史蹟はいちいち枚挙にいとまがない。…(中略)…

<高松市を中心とする名所>

●栗林公園(県商品陳列所、動物園、プール) ●高松城 ●石清尾八幡宮 ●田村神社

●屋島 ●八栗聖天 ●鬼が島(女木島) ●塩江温泉 ●志度寺 ●津田の松原

●白峯御陵(白峯寺)●滝宮天満宮 ●善通寺 ●金刀比羅宮 ●寒霞渓

<名産名物(主なるもの)>

●彫抜漆器(飯器、茶櫃、茶托、菓子盆、吸物膳等) ●和紙 ●日傘 ●保多織 ●理平焼 ●玩具獅子頭

●竹製品 ●嫁入り人形 ●張り子玩具(奉公さん、首振り虎他) ●瓦煎餅 ●源平餅

●カラスミ ●鯛の浜焼き ●魚煎餅(瀬戸の小魚を形のまま煎餅に入れたもの)

高松市の主な「名産名物」の食品関係のラインナップを見ると、煎餅や魚ものが並んでいる中、やはり「うどん」は出ていません。それにしても、行政の掲げる地域の名産にここまで「うどん」が出てこないのは、香川における「うどん」のポジションが今のような「全面的に県外にPRする素材」とは何か違っていたとしか思えないのですが、どうなんでしょう。また、県の物産としてはこれまで何度も出てきていた「そうめん」も、仏生山は江戸時代からそうめん処として栄えていたはずですが、ここには挙げられていません。

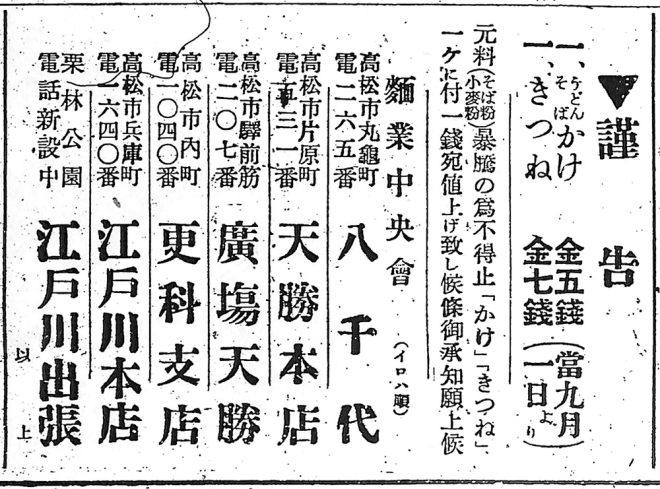

うどん関連広告がチラホラ出始める

昭和10年に、「ビタミンうどん」と「七面鳥うどん」という変わり種うどんメニューが入った広告が2本出ていました。