戦争に突入する中、うどんを取り巻く風景はまだ穏やかな様子も

昭和11年~15年は、全国的には「戦争に突入する5年間」。11年に二・二六事件が発生、12年に盧溝橋事件から日中戦争が勃発、13年に国家総動員法が発令され、14年についにヨーロッパで第二次世界大戦が勃発し、国内では国民徴用令が公布され、15年に日独伊三国軍事同盟が成立して、引き返せない泥沼にはまってしまいました。でも新聞記事を拾うと、うどんを取り巻く庶民生活は何だか呑気(のんき)で、いわゆる“悲惨な戦争”の気配はまだ全く出てこないという、そんな時代背景の中のうどん関連記事を見ていきましょう。

昭和11年(1936)

うどんのメニューはまだまだシンプル?!

昭和11年の香川新報に載ったうどん関連記事は、町のうどん屋さんの穏やかな風景から始まりました。

連載コラム「街のコーラス」…商売上手なうどん屋、サービス満点薄利多売

風呂屋帰りの男が、あるうどん屋に入った。主人であろう、早速奥から飛んできて、揉手もごく自然に「あ、おいでなさい」「うどんを一つ」「はい承知しました」。やがて丸盆に乗せて持って来たが、「はい、御待遠さま、どうもまだ寒いことで」と、なかなか如才ない。…(以下略)

何の変哲もないうどん屋の描写ですが、「風呂屋帰り」なので「銭湯のあるぐらいの町に、夕方か夜にうどん屋が開いていた」ということと、「うどんを一つ」という注文から、この店ではうどんのメニューにバリエーションがなかったのではないかということが推測できます。新聞記事や広告を拾ってきた限りでは、当時のうどんメニューには「天ぷらうどん」「卵とじうどん」「鍋焼きうどん」あたりが見えるのですが、今日ポピュラーな「ざるうどん」「醤油うどん」「かまあげうどん」等はまだ出てきません。

「うどん屋の風一夜薬」の動向

マニアにはちょっと知られた「うどん屋の風一夜薬」についての記事が載っていました。

風一夜薬の御難 40余年の伝統に売薬法の大痛棒 全国6万の饂飩屋さん打撃 今度の改正で波紋甚大

(大阪発)全国うどん屋さん特売の頓服風邪薬に、春にも似ざる一荒れ事件。うどん屋の「風一夜薬」といえば、その伝統と効目において積年その有名な地位を確保して来た今日ではあるが、この売薬請負業は従来、何人といえど所轄警察署に届出さえすればその業は大顔でやって行けたものである。そして、うどん屋さんも副業として相当の利益を挙げているのは勿論で、その「風一夜薬」の全国の元締である大阪市南区玉屋町「末廣脇風堂」で40余年の伝統を誇り、全国15~16万のうどん屋さんのうち5~6万という大多数にこの風邪薬を卸し、相当にやっている訳である。

ところが、最近に至ってこの永年に築き上げられた地盤に大打撃を受けねばならない改正法令が内務省から発布され、前記両者に嘆かわしい成行を醸し出した。改正法令の発布の起こりというのは、最近農村産業組合と売薬行商人との間における売薬売買をめぐり痛ましい事情が原因して、行商人救済の意味で、また薬種統制の下にこの改正法令が発布された訳である。それは昨年7月1日付け内務省令『売薬法施行規則』改正法令及び本年1月22日付けで大阪府例により右細則の一部改革例が発せられたのである。即ち、改正後においては原則として売薬業は薬種商薬剤師のみに許可されるが、形骸として大阪府においては、

一、農山村専売薬請負営業者の普及しおらざる地において営業せんとするもの

一、主として売薬請売営業により生活を営む者の相続者

以上2つのいずれかに該当し、かつ適当と認むる者に許可する事になったのである。本舗末廣脇風堂では「今のうちに所轄署に風一夜薬の営業願を届出よ」とばかりに対策を講じたが、組合のない地方またはこの不徹底に基き未だに届出のないものが大阪市内でも20%に上っている有様で、これらは当然売薬営業を停止される訳である。これは全国的に見て相当の数に上り、本舗末廣の死活問題ともなるので、同店でも各所轄署を訪れ右の事情を述べ、「成る事ならば行商販売制にでもしてこの場を救って頂きたい」とくどき落としに躍起となっている有様。結局このまま進行するとすれば、うどん屋さんは勿論、本舗は大打撃に見舞われるのは自明の問題で、うどん屋さんから「風一夜薬」も懐かしい姿を消し、風邪引きの折にも『うどん一杯と風一夜』という名トリオも味わえない状態になる訳である。

長いので要約すると、

①大阪の「末廣脇風堂」が、「風一夜薬」という風邪薬を40年来販売している。

②その販売網として全国5~6万軒のうどん屋に「風一夜薬」を卸していて、「うどん屋の風邪薬」としてすっかり定着し、「末廣脇風堂」も全国のうどん屋もそれで相当利益を上げている。

という状況のところへ、お国が「売薬業」の認可の見直しみたいなのをすることになって、「風一夜薬」を売っているうどん屋はちゃんと営業許可を取り直さないといけないのに、大阪市内では20%ものうどん屋がまだ届け出をしておらず、このままでは営業停止になると。すると「末廣脇風堂」の売上も落ちるから「何とかしてくれ」と陳情している、という話。「うどん屋の風一夜薬」はうどんマニアの間ではちょっと知られた小ネタではありますが、それの生産者と販売網がよくわかる記事でした。

連載コラム「街のコーラス」…春は街から

(前略)…暖かくなるにつれて、街から姿を消すのは夜鳴きうどんと関東煮さんである。もう2カ月もすればアイスクリーム屋さんになり、氷屋さんになろう。…(以下略)

これも短い記事ですが、「夜鳴きうどんは秋冬が最盛期である」ということが改めて確認できます。

昭和12年(1937)

夜鳴きうどんの稼ぎ場所、人気は片原町と百間町

高松市の夜鳴きうどん業界が、営業区域の割当制を始めたようです。

縄張り流行時代 夜なきうどん屋の規則等

股旅文学流行の波に押されたのでもあるまいが、最近いろいろな職業戦線に縄張り制度が置かれ、今度お豆腐屋さんも縄張り制度を採用したそうだ。毎日食事前になるとラッパの音も振わしく勝手口に殺到した豆腐屋さんの姿が急に見えなくなったので、よく来る顔馴染の豆腐屋さんに訊くと、「無闇に競争するのはお互に損だと思いましてね、今度縄張りを決めたんです。要するに御互に生活権の確保です」と腰から抜いた煙管に萩か何かを詰めた。

夜の街を流して歩く大衆食欲の人気もの、うどんやにも面白い規則があるようだ。何でも宵の内に自分の地盤を廻って、普通の人家が寝静まってから、一定の集合地点に勢ぞろいしてその夜の第一着者が夜更の一番いい商売区域を獲得し、以下順次区域を獲得し、以下順次区域を割当てることになっているそうだが、現在の勢揃い地点は高松では亀井町で、第一着の獲得する区域は片原町、百間町の映画と花柳街であるとか。

いわゆる“行商もの”の業界に、相次いで「縄張り制度」を作って無闇な競争を避けようという動きが起こっているとのこと。夜鳴きうどん屋のルールはちょっとわかりにくいですが、とりあえず昭和12年頃の高松中心地では、片原町と百間町が映画や花柳街で賑わっていたようです。

本社主催、讃岐の春の豪華版 絢爛!花見をどり これこそ輝く花の春の扉 早くも街に人気の旋風

(前略)…観光と享楽のシーズンに臨み、本社は観光祭を祝して第1回「花見をどり」大会を本年度最初の豪華行事として開催することになった。…(中略)…ちなみに、会場内模擬店「うまいもの屋街」の市内一流の出張店は次の通りである。

▲おでん………大忠、天勝本店

▲寿し…………すし松

▲うどん………江戸川

▲花見団子……えびす屋

▲フライ豆……三井昭栄堂

▲酒……………銘酒独立男山、銘酒楽心(出張温酒場)

香川新報社主催の春のイベント。会場は玉藻公園の桜馬場で、うどんの出店は高松市兵庫町の和食屋「江戸川」、昭和10年のクリスマスに「七面鳥うどん」や「七面鳥そば」を売り出した店です(昭和6~10年」参照)。「江戸川」については、こんな紹介記事も見つかりました。

食道楽の魅惑 東京そばの江戸川 大衆向食堂として店内客織るが如し

「東京そば」と言えばすぐ「江戸川」を想像するほどその名も高い高松市兵庫町「江戸川和食堂」は、高松における「手打東京そば」の王座として食通の味覚をそそっている。同店のすべての和食は美味なるは言うに及ばず、「安くて盛りだくさんに」というのがモットーで、最も時代の要求に適応している。飲食営業の生命ともいうべき出前は、特別迅速に配達することを特色として誇っている。また、大衆向きの入りよい食堂として客足の絶間なく、一歩店内に足を転ずれば、清新な間食は到底他の和食堂の追随を許さない。ことに店主の業務に熱心さと溢るる親切は、やがて店内にあいあいたる和気を漂わせて、客に対して言い知れぬ好感を与え、「高松江戸川」の名を斯界に輝かせている。

続いて、「仏生山の製麺工場が台風被害に遭った」という記事。

製麺工場倒壊 電話線切断屋根飛ぶ 香川郡中部地方

香川郡中部地方における台風被害は、所々の電話線切断、家屋の屋根瓦を吹き飛ばし、壁が落ちる程度で、致命的損害は少ない模様であるが、香川郡仏生山町百相植松製麺工場間に4間奥行8間1棟は遂に倒壊し、無数の箱からはみ出した麺類は風雨に晒され惨状を呈したが、直ちに復旧工事に着手した。なお、損害は数千円の見込である。

仏生山なので「うどん」なのか「そうめん」なのかはわかりませんが、「無数の箱からはみ出した麺類」が風雨にさらされたとあるので、おそらく箱詰めのそうめんではないかと思われます。

昭和13年(1938)

三豊郡の「半夏生とうどん」の風景

三豊郡の半夏生の、のんびりしたうどんの話題が2本載っていました。

三豊郡の半夏生

2日、三豊郡下の半夏生は既に田植も滞りなく終了した後のこととて、各農家とも至極のんびり恒例の麺類を作って五穀の豊穣を祝ぎ、二旬に亘る農繁の労苦を一掃した。

半夏生までに田植悉く終了 三豊地方も今年は安心

三豊西南部の五郷その他山間に位置する各村では早くに田植も片付いて、今や杜鵑(ホトトギス)を聞きながら朝まだきから田草取の小唄に朗らかな睦みの情景を見せているが、里方に属する部落、殊に飢饉の地としての仇名を取っていた郡内の五郷大野原村の如きも今年は水豊年とあって手廻しよく挿秧(田植え)を急いだので、例年ならば今からというレコードを蹴し飛ばしてスラスラと片っ端から青田一色にぬり潰して、百姓天下の太平楽を奏でている。極々の遅れ人も半夏生までにはスッカリと足洗をして、今年は久し振りに半夏祝の手打ちうどんや三宝祭のお造酒に安息の舌と腹鼓がシタタカ打てることであろう。

「半夏生とうどん」の関係については、明治23年に「半夏にはうどんの4、6、10杯も食べる者がいる」と書かれていたのが初出(「明治20年代」参照)。ただし、きちんと“風習”として新聞に出てきたのは昭和4年に一度あったきりで、これが久しぶりの記述です。

続いて、日中戦争が始まって国家総動員法も発令されたのにのんびりした記事が続く中、ようやく「うどんと戦争」が絡んだ記事が出てきました。

貧者の一燈 うどん売りの一老婆が献金

坂出町西通町○○さんは孤独の身を饂飩の請売りで淋しく世を渡っているが、事変の重大なることを認識し、9日坂出署を訪れ、儲だめから金3円を国防費に献金した。

新聞が「国家総動員」を喧伝する材料として扱った記事なのかもしれませんが、「うどん売り」が「貧者」として出ているというのは、うどん業界の末端はやはり「糊口を凌ぐ手段」的な位置づけにあったような印象です。そして、今では考えられないような、そして、もしあっても好意的に報道されないと思われる「庶民が国の防衛費に寄付をする」という行為が、美談的に紹介されていました。

昭和13年の最後は、飲食店のうどん絡みの乱暴な事件。

飲食店の女将を唐鍬で滅多打 乱暴男遂に局送り

去る10日午後7時頃、綾歌郡端岡村大字国分寺宿屋兼飲食店○○(41)に夕食を求めた男があり、○○は泊り客が多かったため、飲食物の皆無なる旨言い渡したところ、男は店先に饂飩玉が5つ程あるのを指してこれを求めたが、この饂飩玉は自宅の子供等に残してあるものであると答えたところ、男は矢庭にこの饂飩玉を地に投げ返し、側にあった農事用の唐鋤を振りかざし○○目がけて一撃。○○は現場に打倒れ、人事不省のまま3日間を経過した程の重傷で、危く死を免れた。…(以下略)

「端岡に宿屋兼飲食店があって、夕方まで営業していて、自宅の子供らにうどん玉を5つほど残してあった」という情報です。「夕食に“作り置きのうどん玉”を食べる」というのが普通にあったのではないかと推測されます。

昭和14年(1939)

昭和14年の香川新報で「うどん」の文字が見つかったのは、これだけでした。

今事変の英霊も合祀 盛大な臨時大祭 谷川氏建立の円座村忠魂社

香川郡円座村字山崎谷川伊太郎氏は今回独力で、勤王志士、陸海空軍戦病死者の英霊を合祀すべき忠魂社を同村天満宮公園前の境内に2反歩の敷地へ去る大正6年以来大規模な仕掛けで建設中のところ、昭和12年5月に立派に竣工を見るに至ったが、その後、応神天皇以来満州事変の戦病死者16万1832柱に今事変の護国の華と散った戦病死者5万7000柱をも合祀し、毎年1月、4月、8月、10月の4回、大祭を厳かに執行し、当日は余興として浪花節、芝居その他の催しを行い、また一方参詣者に対しては「すし」「うどん」を接待し、子供に至るまで「いわおこし」等を贈呈している。…(以下略)

円座の谷川氏が個人で「忠魂社」を建てて毎年大祭を開催し、英霊の鎮魂と共に余興で浪花節や芝居をやっていたそうですが、そこで振る舞われるのが「うどん」と「すし」と、子供用に「いわおこし」。「すし」はおそらく「ばら寿司」で、昔からうどんに欠かせないパートナーです。近年は「ばら寿司」のないうどん店もずいぶん増えてきましたが、「うどんとばら寿司」のコンビは「残すべき讃岐うどん文化」だと思います。

昭和15年(1940)

第二次世界大戦が勃発し、日独伊三国同盟が成立した昭和15年ですが、うどん関連記事は、ほのぼのとした「鍋焼きうどんの作り方」で始まりました。

美味しい鍋焼きうどん 土鍋が一番風味がある

寒夜の鍋焼きうどんの味はまた格別です。これをご家庭で作るにはどの鍋でもよいのですが、やはり風味のあるのは土鍋が一番です。この場合、あまり強火にすると鍋を損じますからご注意ください。材料は5人前としてうどん玉5つ、蒲鉾10切れ、鶏肉(兎肉代用も可)30匁、葱3本、椎茸5個、三つ葉か春菊少々、これに煮出汁、醤油、砂糖、味醂。…(以下略)

しかし、ほのぼのとした話題はこれ一本のみ。この後、「うどん」が出てくる記事は一変していきます。

戦時下で「節米」が始まり、「うどん食」があちこちで奨励される

戦時下で軍部が戦線を拡大する中、「節米」が始まって「米食をうどんやそば、パン等に移行する」という動きが何度も新聞に登場してきました。3月~8月の「節米」関連記事を列挙すると、こういう流れです。

昼食はうどんかパン 永見部隊で実行

善通寺師団司令部ではこれまで毎月1、6の日に永見中将以下将校昼食の米飯をやめてウドンまたはパン等を用いられていた所、時局に鑑み29日から昼食を米飯をやめてウドン、パン、まぜ飯雑炊等を用うることとなった。

一日一食 必ず代用食 勤労精神の喚起に努めよ 県、各署に通牒発す

県警察部では、7月1日の興亜奉公日当日の行事を一層強化して従来の慰安日なる概念を打破して精勤運動に邁進する方針のもとに、料理屋、飲食店、宿屋、遊郭など風俗営業者の緊張と自覚を促すことになり、まず当日は各戸に国旗を掲げることを徹底せしめるのをはじめ、早起励行遥拝を必行せしめ、また当日は節米報国の趣旨徹底のため、従来の如く一汁一菜は勿論のこと、一日一食は必ずうどん、そば、素麺、パンなどの代用食を励行せしめ、かつ勤労精神の喚起に努めるよう県下各署長に通牒を発した。…(以下略)

三越高松支店、米飯しめ出し 今日から代用食一点張り

三越高松店でも、いよいよ米飯しめ出しを断行。かねて精勤の節米運動に協力し、国策の沿うべく代用食につき研究中であった同店食堂部では、最近その献立てができたので、今25日から断然米飯を廃止し、もっぱらうどん、そば、その他の代用食一点張りに転向する。

「だし汁もお手製」 うどん玉のみを買入れる 鼻高々の市社会課のお歴々

去る21日から実施された節米強化によるお昼弁当の「米なし」新体制に基き、高松市社会課では従来市庁御用達の弁当屋さんからとっていた弁当やおすしが姿を消し、今度はうどんやそばの代用食一色となるが、これとても毎日御用達屋さんへ注文するのには今ひとつ不経済な点があるのに鑑み、これを更に経済的にやろうという考えから庁内各課に魁けて市内のうどん製造業者から直接うどん玉を運び込ませ、「ダシ」もお手製の至って簡単ながら相当味のあるものを造り、26日のお昼から稲毛課長以下課員一同が仲よくツルツルとやっている。この方法によるとうどんは出来たての新しいのが喰べられる上、一人一食分も大変な安価ですむという一挙両得であり、これ以上に簡易な方法はまあ外にはあるまいと稲毛課長さんもこの簡易代用食に鼻を高くしている。

県主催の会合は代用食を励行す 部課長会議で申合はす

県庁内および市町村における県主催の会合には米を全廃してパン、うどんなどの代用食を励行するむね、29日、部課長会議で決定した。

丸亀局でもうどん食励行

丸亀郵便局では節米の国策に順応し、30日から全局員の昼食は代用食うどんを励行している。

吏員さんがうどん打ち 林田村役場の昼食朗景

綾歌郡林田村では節米徹底の範を示すため、まず松浦村長は吏員中のうどん製造経験者に依頼して手打ちうどんを製造、8月5日から昼食には吏員小使までうどん食と決定した。

代用食励行 観音寺町吏員

西讃観音寺街役場では10日から全吏員の昼食を代用食に代え、役場内において饂飩汁を調製、乾饂飩を共同購入して節米報国に参加している。

見習第一課はうどん食から 丸亀局の節米報国

節米の国策に順応する丸亀局では全従業員180名が昼間の食事を代用食うどんにして田中局長以下がこれを励行しているが、電話事務員志望の通勤見習者達も局内食堂に集まって、局の実践事項第一課代用食から訓練を始めている。

国策のスローガンは「節米報国」。「米」食を控えて「節」約することが「国」に「報」いることだということで、「うどん食」が一躍奨励されることになったようで、もしかするとこの時期、うどんは“特需”状態になっていたのかもしれません。

そして7月、いよいよ飲食物の価格統制の記事が出てきました。

香川県告示第574号

価格等統制令第三条第一項の規定により、左記の通り価格を認可し、同条第二項により指定区域内において構成員たる資格を有する者にして、その構成員に非ざる者についても本認可本価格をもって指定期日における額と見なす。昭和15年7月4日 香川県知事 永安百治

1、組合の名称及び地区

名称/西讃飲食組合連合会

地区/丸亀、坂出、観音寺、多度津、善通寺各警察署管内

2、構成員たる資格

地区内において飲食店営業許可を受け、和洋食を調理なし、客に提供為すを業とする者

3、価格等統制令第二条第二項または第三項の額に代わるべき額

オムライス (一皿)…35円

カレーライス (一皿)…30円

ハヤシライス (一皿)…30円

チキンライス (一皿)…30円

ビーフステーキ(一皿)…35円

チキンチャップ(一皿)…35円

チキンカツ (一皿)…35円

ビーフカツ (一皿)…30円

オムレツ (一皿)…30円

鍋焼 (一杯)…18円

玉子とじ (一杯)…15円

天婦羅うどん (一杯)…15円

すうどん (一杯)…6円

かやくとじ (一杯)…23円

鳥なんば (一杯)…20円

しっぽく (一杯)…15円

支那そば (一杯)…12円

わんたん (一杯)…12円

なんば (一杯)…10円

しの田 (一杯)…10円

そば (一杯)…6円

他人丼 (一杯)…35円

親子丼 (一杯)…35円

天丼 (一杯)…30円

玉子丼 (一杯)…30円

木の葉丼 (一杯)…30円

焼めし (一皿)…35円

ぬくずし (一皿)…30円

巻ずし (一皿)…30円

茶わんむし (一杯)…30円

めし (一盛)…10円

盛ずし (一皿)…10円

きつねずし (一皿)…10円

赤飯 (一皿)…10円

メニューと価格が列挙されていましたが、大まかに言えることとしては、

①うどんとそばは、カレーやカツ、丼物のおよそ半分くらいの値段。

②価格統制の対象となったうどんメニューは「鍋焼きうどん」「卵とじうどん」「天ぷらうどん」「すうどん」の4種で、このあたりが当時のうどん店や食堂で出ていたうどんメニューの代表だったのではないか。

というところでしょうか。

製麺業界で連合組合の創立と企業合同のニュースが年末に2本ありました。まず、県の製麺連合組合の創立委員会から。

県製麺連合組合 20日創立委員会開催

香川県製麺連合組合創立委員会は20日、高松市讃岐会館で開会。七條(東讃)萩本(小豆)中山(中讃)合田(西讃)の各組合長以下理事出席。萩本氏座長席につき、定款の制定、事業計画、分賦金の決定、予算の審議委員の詮衡等附議せられために創立を終え、事務所を高松市に置いた。なお、役員の顔振れは次の通り。理事長/津島惣平、会務理事/浜野功夫、理事/合田照一外8名、幹事/中山伊三郎外2名。

県内にある東讃製麺組合、小豆製麺組合、中讃製麺組合、西讃製麺組合の4つの製麺組合の上部組織として、香川県製麺連合組合が創立されました。続いて、製麺業の企業合同の動きは丸亀から。

麺類の企業合同 一ヶ所で製造して配給 丸亀での計画進む

「長期戦下代用食も細長く続けましょう…」軍都丸亀の麺類製造業者達が企業合同を目ざして21日夜、丸亀市西平山町守屋政太郎氏方で協議会を開いた。従来丸亀の麺類製造業者は16名ありて、そのいずれもが代用食時代にあってわが世を謳っているかの如く見えるが、事実は物資不足と公定価格の設定で自由主義下の過去の営業当時から見てその実が伴わず、営業費の昂騰にその経営すら困難を感じて来たが、さりとて転業も自由ならず、熟慮の結果が企業合同による営業費の切上げで難局を打開すべく、今回の会合となったものであるが、企業合同となると従来の製造所が一ヶ所になり、そこからうどん屋さんへ配達され、製造費、人件費など大いに節減されるわけで、堅忍持久決して悲鳴をあげないと自力更生へ躍進の業者達は年内もう一度会合を重ねて議論継続し、新春早々開業する運びである。

当時の丸亀の麺類製造業者は「16社」でなくて「16名」とありますから、かなり小規模な業界です。先述したように、やはり「節米」を背景にうどん業界が「我が世を謳っているように」見えていたようですが、物資不足と統制経済が始まって難局を迎えているとのことです。

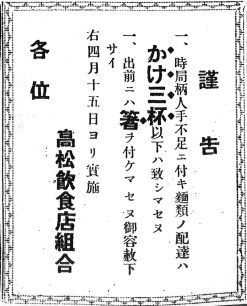

最後に、この年の4月に出た高松飲食店組合の広告。

「時局柄」、すなわち戦時中につき、「人手不足」がうどんの出前にまで影響しています。そしていよいよ昭和16年の12月8日に、真珠湾攻撃によって太平洋戦争が勃発します。